In concorso con:

In concorso con:2016: Le streghe di Lenzavacche, Edizioni e/o

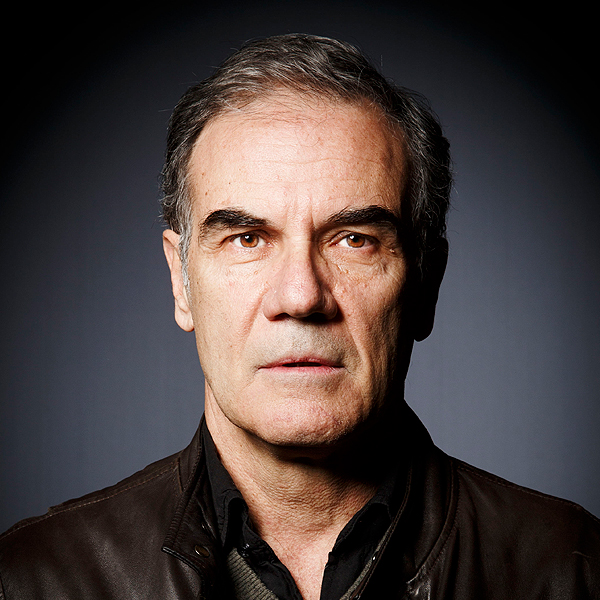

Simona Lo Iacono è nata a Siracusa nel 1970. Magistrato, ha pubblicato diversi racconti e vinto concorsi letterari di poesia e narrativa. Cura una rubrica sul blog letterario “Letteratitudine” di Massimo Maugeri. Il suo primo romanzo, Tu non dici parole (Perrone, 2008), ha vinto il premio Vittorini Opera prima. Nel 2011 ha pubblicato Stasera Anna dorme presto e nel 2013 Effatà (entrambi pubblicati da Cavallo di Ferro). Attualmente conduce sul digitale terrestre un format letterario dal nome BUC e collabora con le pagine culturali de “La Sicilia”.

Intervista all’autore

Ricorda quale è stato il primo libro che ha letto?

Il primo libro che ho letto è stato L’isola del tesoro di Stevenson. Sono rimasta folgorata dall’idea della ricerca, dall’emozione del viaggio, da quel vivere l’esistenza come un’esplorazione. Il tesoro era più che la meta, era lo sguardo diretto a un obiettivo e in quello sguardo capivo che si giocava il mio destino. Era dal modo in cui avrei guardato la realtà – intuivo infatti – che sarebbe dipesa la mia esistenza, dal luogo che avrei considerato meta di un tesoro. E, naturalmente, dipendeva anche da ciò che avrei reputato essere un “tesoro” e che avrebbe dato senso ai miei sforzi per raggiungerlo. Quel libro parlava anche del prodigio di essere all’interno di una avventura umana, e sebbene la vita che vi pulsava fosse brutale e dolcissima, lenta e frastornata, essa mi diceva, comunque, dell’uomo e delle sue contraddizioni. Da allora sono seguiti Il diario di Anna Frank, Piccole donne, Le avventure di Tom Sawyer e molte altre – amatissime – letture. Ma lo spartiacque fu quel libro letto a soli otto anni, la sua strana epicità fatta di avventura e di nascosta saggezza, il regalo di quello sguardo sul mondo.

Ci sono scrittori con cui sente di essere in debito?

Sono in debito con tutti gli scrittori che ho letto, ma tra essi campeggiano tre donne: Lalla Romano – e le sue parole leggere -, Marguerite Yourcenar – e la sua misteriosa compassione per Adriano -, ed Elsa Morante, la mia regina, la narratrice delle solitudini infantili. L’isola di Arturo ha cambiato definitivamente il mio modo di guardare all’infanzia, di interpretarla e sognarla, facendone una alleata stabile, complessa e dolente. Più tardi, quando ho letto La storia, ho fatto mia l’idea che la voracità del potere travolga i piccoli, i fragili, gli ultimi. E li ho amati, questi ultimi, per la loro delicatezza, per la resistenza strenua e stupefatta verso il mostro della storia, per il coraggio morale da combattenti non allineati, e – per questo motivo – destinati a subire i contraccolpi dei più violenti. Da allora, “grande storia” e “piccola storia” si intrecciano spesso nei miei libri, perché la lezione di Elsa è restata in me con un’insistenza che mi ha fatto pensare a una ferita. Ho concepito spesso, infatti, personaggi che finiscono per scontare il peso di una colpa altrui, una colpa anche collettiva, e persino sociale. Mi interessa il loro mondo, il loro bisogno, la loro condizione. Sento una affinità profonda con la loro vicenda umana, e ho finito per capire che è soprattutto in essi, e proprio in questa loro fragilità, che si coglie l’essenza più profonda e spirituale dell’uomo.

Ci racconti in breve una sua giornata tipo quando scrive.

Inizio a scrivere all’alba, prima di andare in udienza, quando i sogni sono ancora sulla soglia e non vengono disturbati dall’incedere della quotidianità. I sogni possono essere feroci, e vanno stemperati con i riti della luce fioca, dell’intermittenza del computer che pulsa sulle parole, con il sole che sboccia dal mare caldo della Sicilia. Quindi, allestisco un bagaglio che porterò con me in ufficio, dove – insieme ai fascicoli di udienza – nascondo i miei appunti, le frasi predilette, i libri interrotti, la voce nascente di quella giornata. Li riprenderò di nascosto nelle pause, come una clandestina, come un’intrusa che non abbia alcun diritto di scrivere. Poi le ore del lavoro sovrastano tutto ciò che aveva iniziato a formarsi. La mia scrittura vive nascosta tutto il giorno, infrattata ed esclusa. Pazientemente in attesa che si allentino le maglie, pur amatissime, del dovere. Solo a sera tarda, portati a compimento gli impegni lavorativi, riprende a vibrare, a dimenarsi, a scodinzolare, finalmente liberata.

Cosa le piace del suo lavoro di scrittore e cosa non le piace?

Della scrittura amo le idee che stanno per affiorare, il suono che precede la stesura, l’arrembaggio delle parole che si formano. Ma amo anche tutto ciò che scrittura in apparenza non è e che, tuttavia, “scrive” in me pagine inabissate che riemergeranno anche dopo anni. Scrivere non attiene alla categoria del compiuto ma dell’incompiuto, e non si esaurisce nell’invenzione letteraria, ma in tutto ciò che la precede, la colma e la invade. Posso quindi dire che scrivere non corrisponde a un solo atto, ma al mio intero approccio con la realtà, perché non è un’attività ma un modo di stare al mondo. Ecco perché dello scrivere amo l’intimità e l’assonanza con il centro di me, quel luogo in cui – senza la scrittura – non sarei mai stata. Sono sempre state le parole, infatti, che mi hanno guidata a conoscermi, a esplorarmi, a investigarmi. L’unico momento che non amo è quello finale, in cui chiudo un libro e mi congedo dai miei personaggi. Consento loro di lasciarmi, ma vivo un lutto, li rimpiango e li invoco anche per anni. Riesce a consolarmi solo la nascita di nuove storie.

Qual è stata la molla che l’ha spinta a scrivere il suo ultimo libro?

Ciò che mi ha spinto a scrivere il mio ultimo libro, è stato un atto di ribellione e di pietà, il sentire mio un dolore arcano e umano, che riconosco in quasi tutte le cose, in quasi tutti gli accadimenti, nell’intera realtà che ci circonda. C’è un male che corrode e un innocente che viene assalito dalla violenza di quel male, c’è un debole e c’è un oppressore, c’è una lenta consunzione dei piccoli, dei derisi, dei tralasciati. Di fronte a questa bocca famelica che può essere la vita, la storia, il processo o l’uomo in generale, io reagisco sempre scrivendo. Per ristabilire un ordine turbato, per trovare un senso, trascendente e immateriale, ma capace di rendere giustizia con il solo potere della parola. Una giustizia che non consiste in un lieto finale, ma nell’avere rappresentato, nell’avere spinto a una domanda. In sostanza, nel non avere taciuto.