In concorso con:

In concorso con:2016: L’addio, Giunti

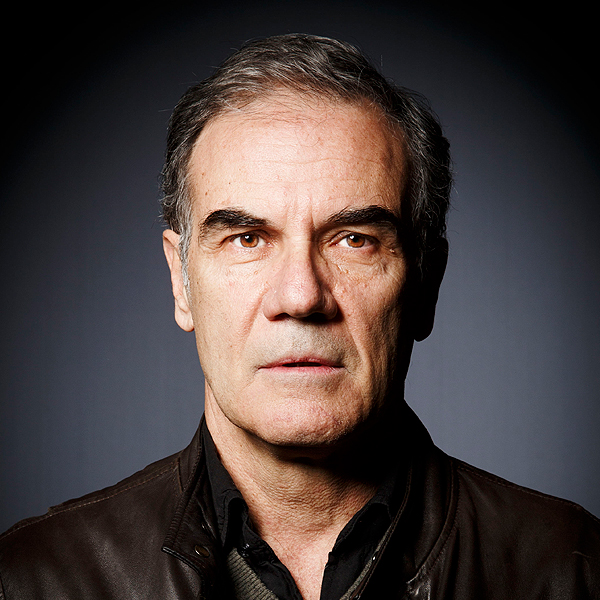

Antonio Moresco è nato a Mantova nel 1947. Della sua vasta opera romanzesca, saggistica e teatrale, si ricordano almeno Gli esordi(Feltrinelli, 1998), Canti del caos (Feltrinelli, 2001), Gli increati (Mondadori, 2015).

Intervista all’autore

Ricorda qual è stato il primo libro che ha letto?

Da bambino e poi da adolescente avevo gravi problemi di apprendimento e difficoltà a leggere e scrivere. I primi testi che mi sono veramente arrivati, per via orale, sono stati, negli anni in cui ero in seminario, quelli ascoltati o recitati insieme durante la messa e la meditazione serale (racconti evangelici e biblici, parabole, salmi, preghiere) e quelli letti ad alta voce in refettorio durante i pasti consumati in silenzio (in genere vite di santi). Ricordo che la prima cosa che mi ha colpito nel profondo e che leggevo e rileggevo continuamente è stata una poesia di Leopardi (L’infinito), incontrata su un’antologia scolastica, che per la prima volta mi ha fatto pensare che potesse esserci una patria anche per me nel buio e nel gelo del mondo. Ma il primo libro che sono riuscito a leggere per intero, con i miei occhi, è stato un romanzo di Salgari, che ero riuscito a farmi arrivare clandestinamente nel seminario e che avevo divorato di nascosto dall’inizio alla fine.

Ci sono scrittori con cui sente di essere in debito?

Sono molti gli scrittori che hanno lasciato un segno dentro di me. Per nominarne solo alcuni, direi l’Omero dell’Iliade, letto a trent’anni dopo un decennio di deragliamento passato a inseguire le mie passioni e le mie illusioni, che ha raccontato e cantato la vita in guerra, l’eroismo e il destino. Poi tutto Dante, non solo quello della Commedia ma anche quello della rivoluzionaria Vita nuova, delle Rime e della Monarchia. Poi l’amato Cervantes, che allarga i confini del mondo con l’indistinguibilità di realtà e immaginazione, poi Stendhal, fanciullesco, crudele e libero, il Melville di Moby Dick e delle Isole incantate, l’atomico Dostoevskij, Kafka, con la sua inarresa profondità e radicalità e la sua disperata mitezza, le grandi narratrici giapponesi dell’anno Mille, prima fra tutte Murasaki, e poi il misterioso autore cinese del Sogno della camera rossa. Ma un posto a parte ha avuto per me la lettura e l’incontro con l’epistolario di Van Gogh che, letto e riletto, mi ha dato forza nei lunghi anni della sepoltura e dell’esclusione, l’opera più alta e pura che sia mai stata scritta da un uomo intransigente e solo e da un artista sconfinatore.

Ci racconti in breve una sua giornata tipo di quando scrive.

Posso scrivere per periodi brevi. Allora mi isolo da qualche parte, scrivo solo di mattina, quando si è più coraggiosi e fisicamente più forti, ma anche perché deve passare molto tempo prima del sonno, perché se no la tensione e il tumulto mi impedirebbero di dormire. Metto la sveglia molto presto e lavoro fino alle due. Quando ho finito, mi apro una scatoletta, perché non valgo nulla come cuoco. Poi cerco di sprofondare nella lettura. Cammino molto, soprattutto di notte, prima di andare a dormire, per raggiungere un abbandono psicofisico e un vuoto interiore e liberare la mente in vista di una nuovo incontro ravvicinato e di una nuova battaglia.

Cosa le piace del suo lavoro di scrittore e cosa non le piace?

Mi piace – e nello stesso tempo mi spaventa – il cimento, la prova, l’idea di svegliarmi ogni mattina con la prospettiva di dovermi inventare ciò che ancora non c’è e che a volte sembra indicibile e di dover affrontare da solo una scalata su una parete verticale. Ma non è tanto un piacere o un dispiacere percepiti come separati, è una moltiplicazione, una trance. Ciò che invece ho patito e ancora patisco è il rapporto con il mondo della cultura italiana, spesso cinico, disilluso, privo di passione, opportunista e servile, che per me ha comportato lunghi anni di esclusione, alienità, incomprensione e irrisione.

Qual è stata la molla che l’ha spinta a scrivere il suo ultimo libro?

Ciò che mi ha spinto a scrivere questo libro è stata un’immagine che ha cominciato a visitarmi l’estate scorsa durante un lungo cammino a piedi nel cuore della Sardegna. L’immagine di una sconfinata città notturna da cui si levano cori di voci bambine che fanno vibrare i suoi grattacieli come canne d’organo. Una volta apparsa, questa immagine non se ne è più voluta andare dal mio cuore e dalla mia mente e così, per dare una risposta a questa visione e per prendere di petto la così soverchiante presenza del dolore e del male nel mondo, aprire dei varchi e cercare nuove risposte, ho dovuto scrivere questo libro che non mi aspettavo ma che considero il più ardito e il migliore tra i miei romanzi di non enormi dimensioni.